Er soll aufzeigen, wie sich die Sterbe- und Beerdigungskultur im Laufe der Zeit im Ortsteil Weiher gewandelt hat.

Von Ursula Hohl | März 2024

Hier ihr Bericht:

Viele aus unserer älteren Weiherer Leserschaft erinnern sich noch sicher an die Krankenschwestern Protasia oder an Schwester Bertilla (siehe Foto), ihre Nachfolgerin ab Oktober 1982, Franziskanerinnen vom Göttlichen Herzen Jesu in Gegenbach.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit fuhren Schwester Protasia mit ihrem grünen Herkules-Mofa oder Schwester Bertilla mit dem Fahrrad bei jedem Wetter zu den Kranken und Sterbenden. Durch ihren tiefen Glauben haben sie nicht nur Hilfe in der Pflege und in der Sterbebegleitung gegeben, sondern auch geistlichen Beistand geleistet. Meistens hat es die Krankenschwester zuerst erkannt, wenn es an der Zeit war, den Priester zu den Sterbenden zu rufen. Die Krankenschwestern verbrachten oft den ganzen Tag oder die ganze Nacht bei den Sterbenden. Als im Mai 2001 die Schwesternstation in Weiher geschlossen wurde, sagten viele Bewohner von Weiher, dass sie nun Angst vor ihrer Sterbestunde hätten, weil es den Beistand der Schwestern nicht mehr gab.

Pfarrer Lienhard, der von Juni 1885 bis Juli 1896 in Weiher war, schrieb 1896 in seinen Aufzeichnungen: „Bei einem Versehgang kommen die Leute aus der Nachbarschaft des Kranken ins Krankenhaus, um an der Versehung teilzunehmen und auch um den Kranken zu besuchen“.

Wenn einem der Pfarrer mit dem Messdiener oder Mesner auf dem Weg zu dem oder der Sterbenden begegnete, um die Letzte Ölung zu bringen, war es üblich, dass man niederkniete, um ein „Vater unser“ für den Sterbenden zu beten. Der Pfarrer trug eine Stola und hatte in einem kleinen Etui das Allerheiligste, eine Hostie, bei sich. Der Messdiener trug eine Laterne mit Kerze. Oben an der Laterne hing ein Glöcklein. In den späteren Jahren wurde dieses vom Mesner getragen. Manche Frauen flohen, wenn sie das Glöcklein hörten, schnell hinter das Hoftor, damit sie beim Niederknien auf der damals noch nicht asphaltierten Straße ihre Kleider nicht schmutzig machten. Dies berichteten Zeitzeugen, die das als Kind noch gesehen haben.

Der Versehgang zu Fuß endete, als die Ortspfarrer über ein Auto verfügten.

Noch heute gibt es in vielen katholischen Haushalten eine Versehgarnitur, die vom Priester zur Krankensalbung benutzt wurde (siehe Foto).

Wenn der Priester einen Sterbenden zu einem Versehgang aufsuchte, hatte seine Familie die Versehgarnitur oftmals schon neben dem Bett bereitgestellt. Die Versehgarnitur bestand aus einem Sterbekreuz, Mundtuch mit dem gestickten Aufdruck „Jesu-Heiland-Seligmacher“, Standkreuz, Kerzen und Schalen mit Salz für den Priester, Krankenöl, Weihwasser, Wattebäusche und Altartuch.

War der Kranke verstorben, hat der Totengräber („Dodagräwa“) die Leichenschau vorgenommen, da damals noch kein Arzt in Weiher praktizierte. Um den Tod festzustellen, so berichteten Zeitzeugen, hielt noch der letzte Totengräber und Leichenbeschauer Josef Schäfer („d’Leichabschauer“) ein mit Wasser gefülltes Glas an die Halsschlagader des Verstorbenen. Wenn sich das Wasser nicht bewegte, war dies ein Zeichen dafür, dass der Tod eingetreten war. Auch eine bewegungslose Feder oder ein nicht beschlagener Spiegel vor dem Mund waren Zeichen dafür, dass die Atmung ausgesetzt hatte. Gelegentlich prüfte man mit der Feder auch am großen Zeh, ob noch Reflexe vorhanden waren.

Nachdem der Tod eingetreten war, hat man sofort ein Fenster geöffnet. Dieser Brauch entstand aus der Vorstellung, dass die Seele des Verstorbenen in den Himmel entweichen kann. Auch heute noch wird dieser Brauch fortgeführt.

Den Toten wurde, wenn nötig, als Zeichen des Respekts bzw. um dem oder der Verstorbenen ein würdevolles Aussehen zu geben, mit einem Taschentuch oder einem Schal die Kinnlade hochgebunden, um den Mund geschlossen zu halten, wenn die Leichenstarre einsetzte.

Über das Ableben wurde als erster der Pfarrer informiert, der den Namen des Verstorbenen in der Messe verkündete. Auch die Nachbarn wurden informiert, die dann, gerade in Zeiten, als es noch keine Traueranzeigen gab, die Aufgabe übernahmen, für die Verbreitung der Todesnachricht zu sorgen. Im Weiherer Dialekt konnte man auch folgendes hören: „Hasch schunn gherd, d’Marie isch gschdorwa! Wais ma schunn, wann d’Leichd isch? Des net, awer sie liegt schunn in da Dodalad, sie isch schunn eigsargt!“

In den Aufzeichnungen für die badische Volkskunde aus der Pfarrgemeinde Weiher, Amt Bruchsal, von 1896 schreibt Pfarrer Lienhard, dass für verstorbene Kinder bis zur Ersten Heiligen Kommunion mit zwei Glocken geläutet wird, für die Erwachsenen mit drei.

Noch während der Pfarrer in der Messe den Namen des Verstorbenen verlas, wurde „Schieding“ geläutet. Außerdem wurde ein „Vater unser“ für den Verstorbenen gebetet. Bis Anfang der 1940er Jahre konnten die Einwohner von Weiher am Scheidungsläuten („Schieding“) erkennen, ob eine verheiratete oder ledige Person oder ein Kind verstorben war. Nach Aussagen des früheren Mesners Hermann Wippel läutete bei Verheirateten zuerst die große St. Nikolausglocke, bei ledigen Personen läutete die Barbaraglocke und bei Kindern zuerst die kleine Schutzengelglocke.

Diese Regelung wurde unter Pfarrer Vogel abgeschafft, nachdem sich ledige Frauen beschwert hatten, dass beim „Schieding“ ein Unterschied gemacht wird, wo doch gerade sie meist mehr an die Kirche spendeten als die Verheirateten.

Beim ortsansässigen Schreiner wurde der Sarg („Dodalad“) bestellt und der Verstorbene „eingesargt“. Bis zur Beerdigung wurden die Toten im Haus aufgebahrt und mit einem weißen Leintuch zugedeckt. Früher nahm man für den Sarg das billigste Holz (Tanne oder Fichte). Die Särge waren alle schwarz und wurden mit Schwarzlack bemalt, bei Jungfern und Kindern mit weißem Lack.

Nach dem Einsargen wurden den Verstorbenen die Hände gefaltet und mit einem kleinen Sterbekreuz (siehe Foto) versehen oder es wurden die Hände sowie das Kreuz zudem noch mit einem Rosenkranz umwunden.

Wenn in der Wohnung kein Platz war oder der Leichnam schon sehr gerochen hat, wurde er auch in der Scheune des Anwesens aufgebahrt. Zur Kühlung, besonders im Sommer, wurden Wannen mit kaltem Wasser und mit Eisblöcken, die man von den Gasthäusern holte, im Raum aufgestellt.

In dem Raum, in welchem der Leichnam aufgebahrt war, hat man Totenwache gehalten, wobei, vor allem durch Männer, Zwetschgenschnaps getrunken wurde.

Bis zur Beerdigung wurde in der Wohnung oder auch im Hof der Verstorbenen mit Nachbarn und Verwandten der Rosenkranz gebetet. Ab 1953 wurde das Rosenkranzgebet in die Kirche verlegt, da in den Wohnungen oft kein Platz war.

Bei den Verstorbenen brannte nachts immer eine Sterbekerze, wenn noch vorhanden, die Tauf- oder Erstkommunionkerze. Sofern eine Uhr im Raum war, wurde diese abgestellt. Der Sargdeckel wurde erst beim Läuten zur Beerdigung geschlossen. Viele der Beerdigungsteilnehmer nahmen am offenen Sarg Abschied von den Toten.

Die Leute erzählten noch von einer doch etwas schaurigen Geschichte über den Waldkauz, der früher als „Todesvogel“ galt. Auffallend oft war er zur Stelle, wenn ein Mensch im Sterben lag. Sein “Ku – witt“ deutete man damals als “Komm – mit” (ins Jenseits). Doch der eigentliche Grund dafür, dass sich der Kauz in der Nähe der Sterbenden aufhielt, war das Licht, das während der Nachtwache durchgehend brannte. Damals gab es noch nicht so viele Lichtquellen.

Am Tag der Beerdigung, meistens zwei bis drei Tage nach Eintritt des Todes, wurde der Sarg auf einen kleinen Leichenwagen verbracht, der im Hof stand (siehe Foto). Davor war ein kleiner Tisch aufgebaut mit einer weißen Decke, einem Stehkreuz, zwei Kerzen und Weihwasser. Mit dem Weihwasser besprengten die Beerdigungsteilnehmer den Sarg (siehe Foto).

Danach ging es zum Friedhof. Die Beerdigungen fanden früher auch an Sonntagen statt. Am einachsigen Leichenwagen mit zwei Rädern, der von vier Männern an den Haltestangen geschoben wurde, hingen viele Kränze. Damals gab es noch kein Sargbukett, auch keine Blumenschalen. Erst Ende der 1950er Jahre wurde dieser Blumenschmuck gewählt. Später hatte der Leichenwagen vier Räder mit Luftreifen. Auch dieser wurde von vier Männern, zwei auf jeder Seite, geschoben. Die beiden Männer an der Stirnseite konnten den Wagen durch Druck seitlich nach rechts oder links steuern. Die Vorderräder waren so beweglich, dass keine Deichsel für die Lenkung erforderlich war.

Als es noch keinen Wagen gab, trugen vier Männer den Sarg vom Haus bis zum Friedhof. Manchmal liefen auch noch vier Kerzenträger neben dem Sarg.

Nach dem Bau der Aussegnungshalle schafften die Gebrüder Händel Söhne aus Weiher einen PKW-Anhänger (siehe Foto) für den Transport der Särge an, da dann die Aufbahrung nicht mehr im Hause der Verstorbenen stattfand.

Der Leichenzug stellte sich in folgender Reihenfolge auf:

Voraus ging ein Messdiener, der ein Kreuz mit Korpus und schwarzer Haltestange trug. Danach folgte die Trauerfahne (siehe Foto), die noch bis zur Einweihung der Leichenhalle im September 1969 von Franz Holzer („Groß‘ Franz“) getragen wurde.

Dann reihten sich die Schulkinder, getrennt nach Mädchen und Buben, ein, der Kirchenchor schloss sich an, dann folgte der Sarg, der Priester, der Mesner und manchmal bis zu vier Messdiener, wobei einer das Weihrauchfass trug, und zum Schluss die Trauergemeinde, ebenfalls getrennt nach Frauen und Männern. Die Frauen trugen schwarze flache Hüte mit einem kleinen schwarzen Gaze-Schleier, der bei den nächsten Angehörigen über das Gesicht gezogen war (siehe Foto). Gesungen wurde auf dem Weg zum Friedhof das Lied „Gepriesen sei der Herr des Lebens, der seinem Volke Rettung sandte“.

An die Sarggriffe wurde ein weißes Taschentuch gebunden, das die Sargträger nach der Beerdigung für ihren Dienst behalten durften. Damals war ein weißes Taschentuch noch wertvoll, nicht jeder besaß Stofftaschentücher. Manchmal wurden auch Rosmarinzweige an die Sarggriffe gebunden, wenn der Verwesungsgeruch schon zu stark war.

Wenn die Verstorbene eine Jungfer war, wurde der Leichenwagen von vier Jungfern, die der Jungfrauenkongregation angehörten, geschoben. Auch der Sarg, der weiß war, wurde von ihnen ins Grab gelassen. Dabei kam es vor, dass aufgrund mangelnder Kraft das Kopf- und Fußende des Sarges nicht gleichzeitig im Grab ankamen.

Starb ein Kleinkind, hat eine Jungfer den kleinen weißen Sarg auf ihrem Kopf getragen oder vier Schulkinder versahen diesen Dienst.

Auf dem Weg zum Friedhof, immer über die Hauptstraße, sang der Kirchenchor den Psalm „Erbarme dich meiner, o Gott, zu dir ruf ich in Angst und Not“. Nach jeder Strophe wurde ein Rosenkranzgesetz gebetet.

Am Grab wurden folgende Lieder gesungen: „Gute Nacht, gute Nacht …“, „Jesus, dir leb ich …“, „Wirf dein Anliegen auf den Herrn …“, „Was wir vor unseren Augen sehen …“, „Sancta, sancta, sancta Maria …“, „Ave verum corpus …“, „Selig sind die Toten …“ oder „Meine Zeit steht in deinen Händen …“.

Nach der Beerdigung erfolgte gleich anschließend das erste Seelenamt. Die älteren Kinder, immer zwei, trugen die Kränze daher geradewegs vom Friedhof zur Kirche. Die Kränze wurden an die Tumba (bis zur Liturgiereform infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils war es in der katholischen Kirche allgemein üblich, ein hölzernes, meist zusammenklappbares Lattengerüst mit einem schwarzen Überwurftuch, die sogenannte „Tumba“, als Sargattrappe aufzustellen) gehängt. Dieses Tuch war mit einem silbernen Kreuz verziert. Nach jedem Seelenamt war es Aufgabe des Mesners, die Kränze in den „alten Chor“ zu tragen und sie beim nächsten Seelenamt wieder an die Tumba zu hängen. Wenn die Kränze noch ansehnlich waren, wurden sie auch beim dritten Seelenamt verwendet. Oft strömte von den Kränzen ein unangenehmer Duft aus, denn die Blumen fingen an zu welken und die Stiele verfaulten.

Mit der Zeit mangelte es an Kindern, die die Kränze zur Kirche trugen. Daher übernahmen dies auch Frauen vom Kirchenchor. Dann aber wurde dieser Brauch abgeschafft und auch die Tumba wurde nicht mehr aufgestellt. Stattdessen wird bis heute die Osterkerze in den Seelenämtern angezündet als Symbol und Glaubenshoffnung an die Auferstehung.

Nach dem ersten Seelenamt lud man die engsten Angehörigen und die Sargträger zum „Leichenschmaus“ ein, der damals nicht in einem Lokal, sondern in der Privatwohnung stattfand. Es gab meistens Hefekranz und Kaffee.

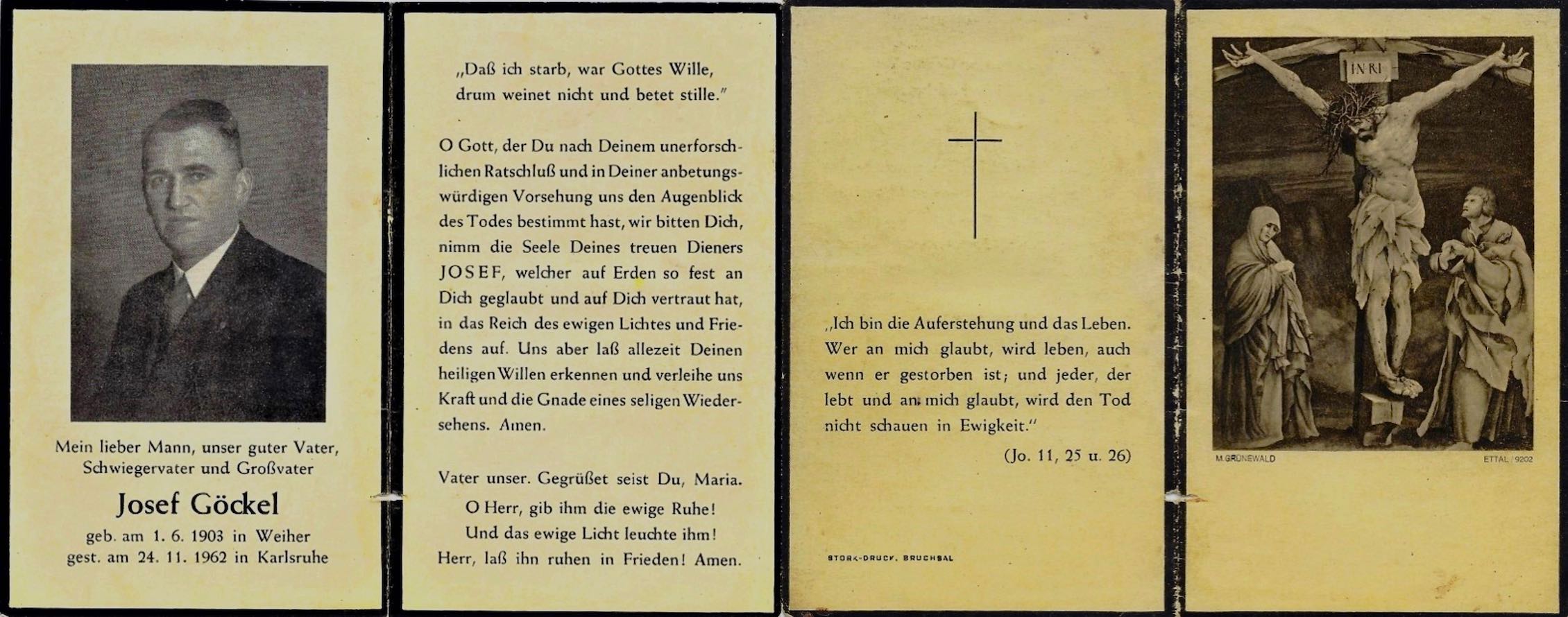

Das „Sterbebild(chen)“, auch Totenzettel (siehe Foto) genannt, wurde einige Zeit nach der Beerdigung hauptsächlich an Angehörige und Freunde verteilt.

Dieser Brauch ist seit dem 19. Jahrhundert im gesamten katholischen Europa verbreitet und wird heute noch gepflegt. Auf der Vorderseite ist in der Regel das Bild der Verstorbenen abgedruckt mit der Bitte um ein Gebet für diesen. Diese Gebetsbitte wurde daher auch zum Anlass genommen, die Sterbebilder in ein Gebet- oder Gesangbuch zu legen.

Ganz früher trugen die Frauen über ihrer Trauerkleidung stets eine lange schwarze Schürze. Es war üblich, im sogenannten „Trauerjahr“ schwarze Kleidung zu tragen. Bei verwaisten Eltern und bei hinterbliebenen Ehepartnern betrug die Trauerzeit zwei Jahre. Beim sogenannten „Abtrauern“ trug man dann gedeckte Farben.

Die Leichenhalle in Weiher (siehe Foto) wurde 1969 eingeweiht. Die Toten wurden dann nicht mehr zu Hause, sondern in der Leichenhalle aufgebahrt.

Herzlich danke ich den vielen älteren Menschen aus Weiher, die mit ihrem Wissen, ihren Erinnerungen und mit Fotos zu diesem Bericht beigetragen haben. Dankbar gedenke ich auch jener, die in der Zwischenzeit verstorben sind.

- - In dem uns zur Verfügung gestellten Tagebuch des Weiherer Bürgers Paul Simon I (1888 – 1950) sind detaillierte Wetteraufzeichnungen enthalten. Für die Jahre 1910 bis [...]

- - In dem uns zur Verfügung gestellten Tagebuch des Weiherer Bürgers Paul Simon I sind auch Wetteraufzeichnungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts enthalten. Für das Jahr [...]